Articles

AQPC 2025

L’entretien d’évaluation, un examen gagnant en authenticité

Par Thérèse Lafleur, rédactrice

Constater et s’adapter. Pour l’évaluation, c’est le leitmotiv de Jean-François Désilets, professeur de physique au Collège Montmorency. Il mesure maintenant les compétences acquises par des entretiens individuels. Une formule où le relationnel prend le pas sur le correctionnel.

Lors du colloque 2025 de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC), monsieur Désilets a présenté l’atelier Examen par entrevue en science : adieu la correction ! C’est en expérimentant cette approche qu’il en a constaté les avantages. Ce processus d’évaluation revitalise la dynamique de classe, favorise les apprentissages durables, stimule la motivation et réduit le niveau d’anxiété de ses groupes.

Dans son rapport Évaluer pour que ça compte vraiment, le Conseil supérieur de l’éducation (CSE), a identifié les finalités de l’évaluation : témoigner des acquis et soutenir l’apprentissage. La démarche entreprise par le professeur Désilets rencontre ces deux visées.

Vers une évaluation plus authentique

Spécialiste de l’évaluation des apprentissages en enseignement supérieur, Julie Lyne Leroux, professeure retraitée de la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke, explique cette approche. « L’entrevue d’évaluation permet de recueillir des informations à partir d’un canevas de questions préalablement établies. Les réponses recueillies servent à développer une compréhension de ce que la personne étudiante connaît, comprend et comment elle peut utiliser ses connaissances pour résoudre des problèmes complexes. L’entrevue d’évaluation s’inscrit dans une évaluation authentique lorsqu’elle “permet d’évaluer judicieusement des compétences en plaçant l’étudiant devant des tâches qui sont typiques de la discipline étudiée”.[i] »

Au fil de son parcours, le professeur Désilets en est venu à privilégier ce modèle d’évaluation. « C’est une question de posture entre l’enseignement et l’apprentissage. En début de carrière, nous nous intéressons surtout au cours que nous donnons. Avec le temps, nous pouvons commencer à nous intéresser au cours que l’étudiant reçoit. »

Il poursuit en donnant l’exemple d’un examen sur l’effet photo-électrique. Beaucoup de temps y avait été consacré en classe et en laboratoire. L’examen comportait une question, valant 20 points, à résoudre avec des calculs et des équations. Le professeur avait aussi ajouté une question : « Expliquez-moi l’effet photo-électrique dans vos mots, juste en quelques lignes. » Les réponses à cette petite question se sont révélées catastrophiques.

« Je me suis rendu compte que les étudiants n’étaient pas capables d’articuler minimalement ce qu’est l’effet photo-électrique. Pourtant, quand j’ai corrigé le problème à 20 points, c’était réussi. Donc, les étudiants faisaient le problème, mais ne le comprenaient pas. C’est alors que je me suis intéressé au principe de l’analyse. »

Quand les étudiants réussissent leurs examens, ils démontrent ainsi les compétences acquises. « Mais ce n’est pas parce que l’étudiant est capable de résoudre un problème, de faire une démarche complète, puis de calculer une réponse qu’il a vraiment compris. La littérature et beaucoup d’observations vont en ce sens. » explique monsieur Désilets.

Il précise que c’est possible de résoudre un problème si la solution et les procédures sont mémorisées. Pourtant,en Sciences de la nature, l’analyse fait partie des compétences à acquérir. Mais, manifestement, expliquer la démarche s’avère plus ardu pour les étudiants qu’opter pour la mémorisation procédurale.

« J’ai remis en question mon évaluation. Est-ce que je teste vraiment la compétence d’analyse ou plus la mémorisation de la démarche ? En physique, les questions conceptuelles sont moins bien réussies que les problèmes à résoudre. Pour les professeurs, la petite question de compréhension est simple et les problèmes à résoudre compliqués. Pour les étudiants, c’est l’inverse. Ils sont plus à l’aise de mémoriser la résolution de problèmes que de comprendre un concept. »

C’est alors que monsieur Désilets s’est penché sur un format d’évaluation plus authentique. « Des problèmes authentiques existent, mais ils sont longs. Je viser plutôt l’authenticité du contexte d’évaluation plutôt que l’authenticité des problèmes. »

L’entretien d’évaluation

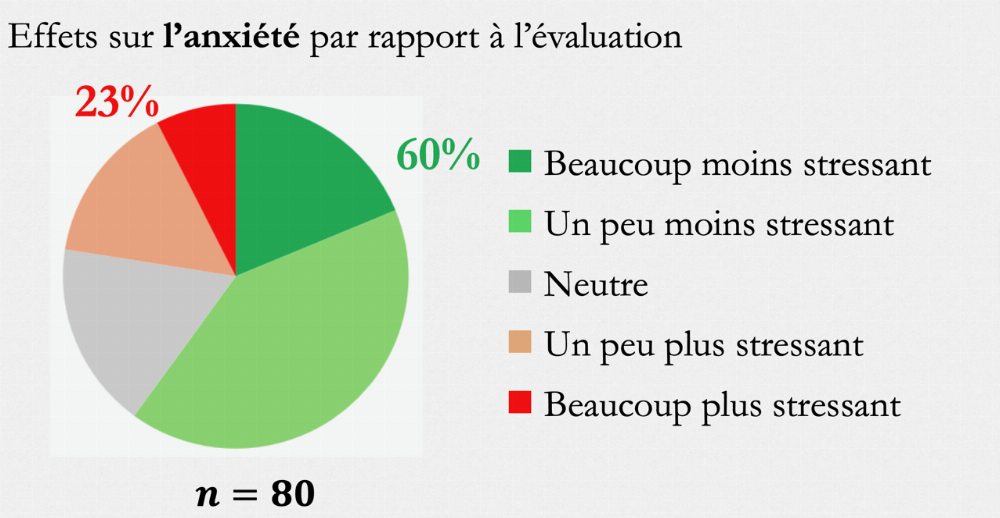

Le premier plan de cours sans examen papier et 100 % par entretien individuel a suscité un vent de panique chez les étudiants. Mais en leur faisant bien comprendre cette initiative et surtout après une première expérimentation, la majorité des étudiants ont trouvé la formule moins stressante.

« En classe, les étudiants sont tellement plus participatifs. Ils ne veulent plus savoir où sont leurs erreurs de calcul, mais pourquoi ils n’ont pas la bonne réponse. Là, nous discutons de la physique. Qu’ils soient capables de l’expliquer est très intéressant. » témoigne monsieur Désilets.

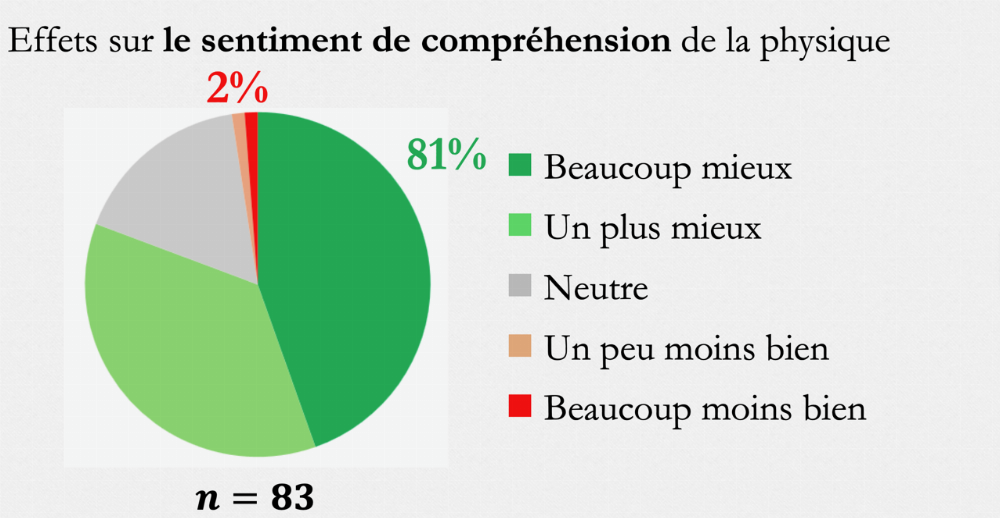

Il leur a demandé s’ils maîtrisent mieux la physique après s’être préparés à un examen par entrevue que pour un examen traditionnel. « Les résultats sont clairs. La majorité des étudiants disent que c’est la première fois qu’ils ont l’impression de comprendre ce qu’ils font dans un cours de physique. »

Pour l’entretien d’examen, chaque étudiant choisit le niveau de compétence qu’il souhaite démontrer. Puis il doit faire tous les exercices et se présenter à l’entretien avec son cahier complété.

Les étudiants peuvent travailler en équipe, poser des questions au professeur, utiliser l’internet et l’intelligence artificielle pour faire et surtout comprendre les problèmes. Le critère pour l’évaluation est d’arriver préparé à l’entretien individuel. Le problème est regardé avec le professeur. La note est attribuée selon le niveau de compétence visé par l’étudiant et la démonstration de la capacité de faire de l’analyse.

Jean-François Désilets a élaboré sa grille d’évaluation des problèmes.

|

|

E |

D |

C |

B |

A |

|---|---|---|---|---|---|

|

Schématisation du problème |

(…) |

|

(…) |

|

(…) |

|

Organisation logique des idées |

(…) |

|

(…) |

|

(…) |

|

Formalisme mathématique |

(…) |

|

(…) |

|

(…) |

|

Qualité de l’explication |

(…) |

|

(…) |

|

(…) |

|

Questions de compréhension sur les problèmes |

(…) |

|

(…) |

|

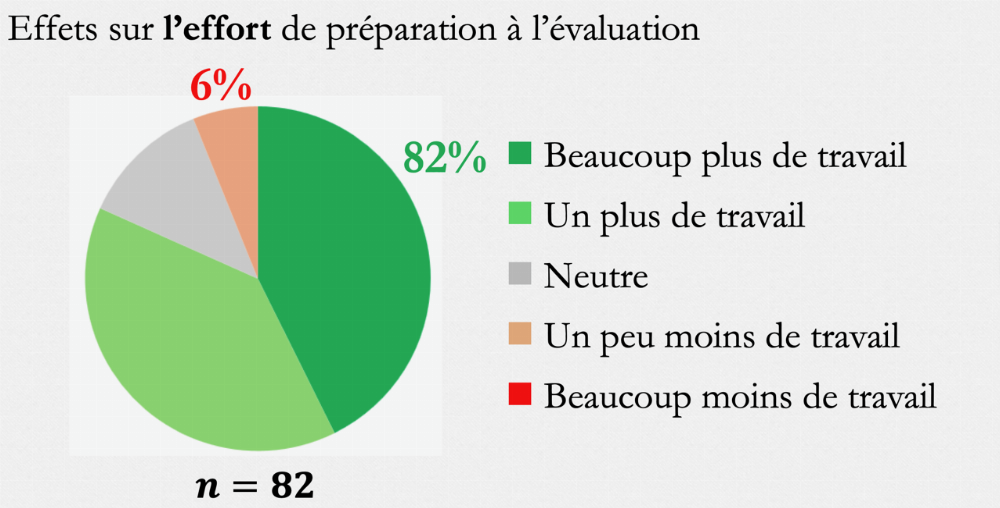

(…) |

Donc, moins de temps est consacré à la préparation, à l’examen et au retour en classe sur l’examen. Par ailleurs, beaucoup de temps est consacré aux entretiens. Au bout du compte, c’est à peu près équivalent, note monsieur Désilets. « En fait, c’est un gain pour moi. Parce que quand je corrige des examens, je ne suis pas en train de contribuer aux apprentissages, mais d’expliquer les points que j’enlève. Pour l’entretien d’évaluation, chaque étudiant doit démontrer sa démarche d’apprentissage en apportant son cahier complété. Il a donc tout intérêt à bien se préparer et cela demande du travail en profondeur. »

Des données exploratoires

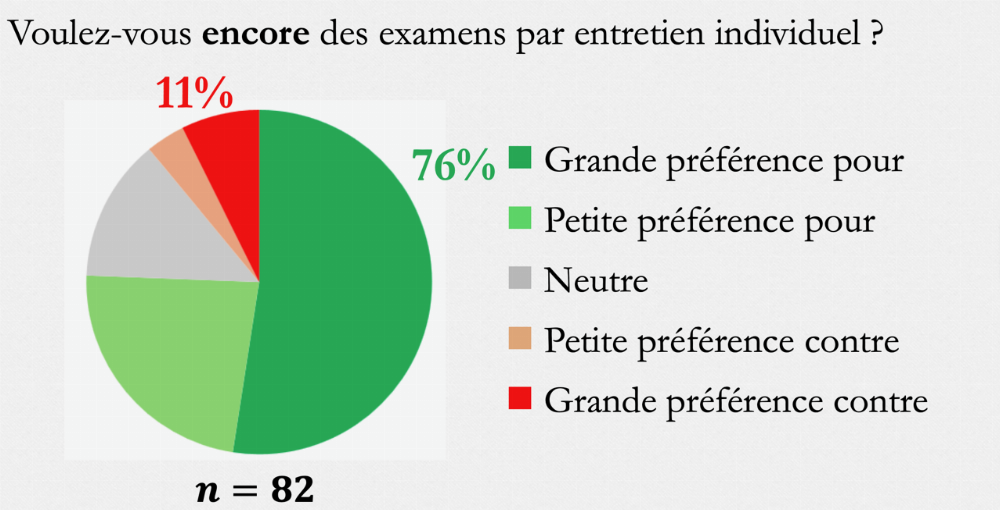

Les données exploratoires recueillies par monsieur Lévesque parlent d’elles-mêmes.

L’expérience a permis à monsieur Désilets de constater que l’examen par entretien d’évaluation génère moins d’anxiété chez les étudiants. Ils ont plus confiance en leur compétence et travaillent comme ils n’ont jamais travaillé. « Bref, ils en redemandent ! Comme professeur, j’ai des étudiants beaucoup plus participatifs, mieux préparés et les examens de reprises sont très faciles à gérer. De plus, la session se termine par un moment de dialogue. »

L’atelier du professeur Désilets a été très couru au colloque 2025 de l’AQPC, l’entretien d’évaluation intéresse. D’ailleurs deux autres présentations l’abordaient. Sylvain Couillard et Gérald Sylvestre du Cégep du Vieux Montréal ont traité de L’entretien d’évaluation : un retour aux sources pédagogiques. Sébastien Wall-Lacelle et Émile Morissette du Cégep de Saint-Jérôme ont présenté Diversifier l’évaluation en sciences : avantages et défis des examens oraux.

[i]LEROUX, HÉBERT et PAQUIN, p. 159. « Évaluer les compétences au collégial et à l’université : un guide pratique ». 2015, Chenelière Éducation.