Articles

Le Projet ATOPOS, pour une décolonisation des contenus de cours en philosophie

Par Élise Prioleau

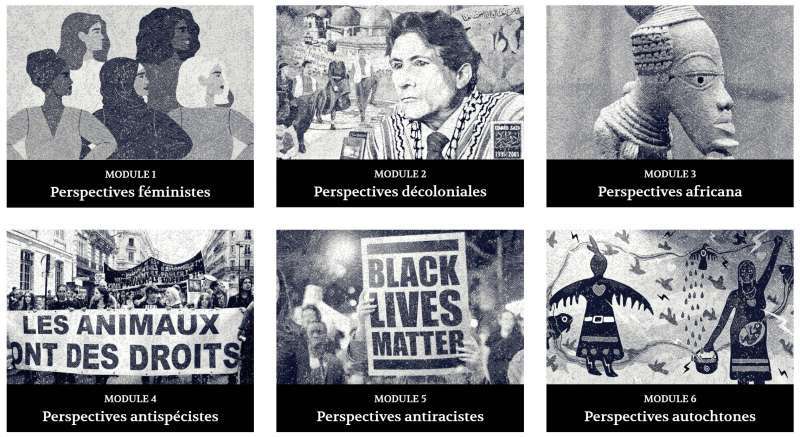

Un tout nouveau site de ressources pédagogiques dédiées au cours de philosophie L’être humain a vu le jour en mars. Le Projet Atopos propose six modules pédagogiques sur des approches théoriques encore en marge dans le monde de l’éducation : les pensées féministe, autochtone, antiraciste, africana, décoloniale et antispéciste.

ATOPOS, un projet qui arrive comme un beaume sur le débat polarisant entre les tenants d’une liberté académique sans compromis et les partisans d’une plus grande ouverture de nos institutions aux personnes marginalisées de notre société.

Le Projet ATOPOS en est un qui réconcilie, et qui vise l’inclusion d’un plus large éventail d’auteurs et d’autrices afin d’honorer la mission d’un cours de philosophie qui entend « discuter des conceptions philosophiques de l’être humain ». Il s’agit de donner leur juste place à des perspectives souvent oblitérées, et pourtant pertinentes. Le Projet ATOPOS a été imaginé par deux professeurs de philosophie au Cégep de Lévis, Sophie Savard-Laroche et Benoît D'Amours. Le projet a été réalisé en collaboration avec le Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD).

Sophie Savard-Laroche

Benoît D'Amours

« Ça fait 10 ans que j’enseigne la philosophie au cégep. Au fil des années, je réalisais qu’une grande partie de l’humanité n’avait pas voix au chapitre dans le cours L’être humain, ce qui est un non-sens. C’est ce qui m’a poussé à m’intéresser d’abord aux perspectives féministe et postcoloniale. Ce sont des théories qui permettent d’enrichir notre conception de l’être humain, et qui ont donc leur place dans le cours de philo 2 », affirme Benoît D’Amours.

Les textes théoriques du Projet ATOPOS ont été majoritairement rédigés par une quinzaine d’auteurs et d’autrices à la fois expert(e)s et concerné(e)s par les perspectives abordées. En mettant à disposition ce matériel pédagogique, Sophie Savard-Laroche et Benoît D'Amours espèrent outiller les enseignants et enseignantes intéressé(e)s à présenter ces théories à leurs étudiant(e)s, afin de vaincre le sentiment d’illégitimité face à ces perspectives théoriques.

En plus de textes d’introduction, les modules du Projet ATOPOS proposent des présentations PowerPoint modifiables, des entrevues d’expert(e)s en format vidéo et une série de questions qui portent sur le texte d’introduction.

« On fait le pari qu’il faut diversifier le contenu des cours pour que tous les étudiants se sentent inclus, même ceux et celles qui au départ se perçoivent comme étant en marge. » - Sophie Savard-Laroche, professeure de philosophie au Cégep de Lévis

Des contenus qui favorisent l’inclusion et la démocratie

Présenter en classe une pluralité de perspectives théoriques, tantôt issues des classiques, tantôt des approches marginales, permet de tendre vers une pédagogie plus inclusive. « On fait le pari qu’il faut diversifier le contenu des cours pour que tous les étudiants se sentent inclus, même ceux et celles qui au départ se perçoivent comme étant en marge. Par exemple, en tant que femme, si on me présente des autrices je vais avoir davantage l’impression que je pourrais contribuer à la production du savoir, et devenir un jour professeure de philosophie », reconnaît Sophie Savard-Laroche.

Redonner une place aux perspectives théoriques marginalisées permet non seulement une inclusion sur le plan des contenus, mais aussi de créer des discussions qui auront l’effet d’apaiser la polarisation des opinions dans la microsociété que représente la classe.« Je pense qu’une classe de cégep, c’est le bon endroit pour discuter de nouvelles perspectives. Le contexte de réflexion, de discussion et d’ouverture, ça peut permettre de belles réflexions. Je pense que c’est notre rôle de pédagogue que d’aborder ces questions-là en approfondissant et en contextualisant les idées, plutôt qu’en restant en surface comme le font les médias sociaux », affirme Benoît D’Amours.

« Quand on inclut le savoir qui est en marge, ça permet d’avoir une vision beaucoup plus objective et plus complète de l’être humain. »

- Benoît D’Amours, professeur de philosophie au Cégep de Lévis

Une nécessité épistémologique

L’inclusion d’une diversité d’approches ne sert pas qu’à rééquilibrer le pouvoir dans la société. C’est une démarche nécessaire pour le bien de la science, dans une perspective de justice épistémique. « La justice épistémique, c’est de partir du principe selon lequel il y a certaines voix auxquelles on donne moins d’importance que d’autres pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la pertinence du discours. Il y a des propos qui ont été produits par des femmes, des personnes racisées ou autochtones, et qui n’ont pas été écoutés, malgré qu’ils soient riches et importants. Quand on inclut le savoir qui est en marge, ça permet d’avoir une vision beaucoup plus objective et plus complète de l’être humain », souligne Benoît D’Amours.

Le racisme, la méconnaissance de l’histoire autochtone, les féminicides sont autant d’enjeux qui sont devenus aujourd’hui omniprésents dans l’espace public. Selon Sophie Savard-Laroche et Benoît D'Amours, on ne peut plus passer à côté de ces questions-là en 2022, en particulier dans le programme de philosophie. « On est rendu là en philosophie, à décoloniser les savoirs et à intégrer de nouvelles perspectives dans nos corpus. Par contre, j’aimerais qu’on n’oppose pas de manière manichéenne le projet ATOPOS et la tradition. Les auteurs et les autrices présentés dans le projet ATOPOS sont en dialogue avec la tradition, ils s'en nourrissent et la critique. On peut aussi jeter un éclairage nouveau sur des thèmes classiques à l'aide des perspectives marginalisées », souligne Benoît D’Amours.

Le Projet ATOPOS, pour engager un dialogue sur l’être humain ouvert et inclusif. Ce projet a été l’occasion pour Sophie Savard-Laroche et Benoît D'Amours d’offrir leur tribune à des intellectuels qui ne sont pas suffisamment entendus. « Si cela peut conduire à ce que plus de jeunes se reconnaissent et s'engage dans des études philosophiques puis dans des carrières en enseignement, j'en serai très heureux », conclut Benoît D’Amours.