Articles

Des programmes de mode branchés sur leur milieu au Cégep Marie-Victorin

Par Marie Lacoursière et Alain Lallier

Crédits photo : Designer : Liliana Alvarado-Menjivar ; Styliste : Sabrina Dubé; Mannequin : Clémentine Naigre ; Photographe : Agnieszka Stalkoper

Au Cégep Marie-Victorin, Marco Roy occupe le poste de coordonnateur des affaires publiques de l’École de mode et fait le lien entre les départements de mode, le Cégep et l’industrie de la mode. Du côté des coordonnatrices, Nathalie Faille s’occupe du programme de Commercialisation de la mode, Nadine Meunier de la Gestion de la production du vêtement et Manon Lavoie du Design de mode. Ils ont accepté d’échanger avec nous sur les collaborations établies entre le Cégep et le milieu de la mode.

Des collaborations diverses

Les collaborations du Cégep avec le milieu de la mode prennent plusieurs formes : défilés de mode, concours et collaborations visant à accroître le rayonnement du cégep auprès de l’industrie, etc. Ces rapprochements mettent en lumière les programmes, les étudiantes et les étudiants, ainsi que les diplômé.e.s. « Le Cégep est le seul collège public présent au conseil d’administration de Mmode, la grappe métropolitaine de la mode composée de plusieurs intervenants, d’industriels et de représentants de différents organismes, précise Marco Roy. Le Collège préside également le chantier Image de l’industrie, qui a pour objectif de positionner Montréal parmi les métropoles de la mode les plus reconnues dans le monde, et ce, en ralliant les joueurs de l’industrie autour d’une image propre au Québec. »Le rayonnement du chantier se fait par l’entremise de différents projets mobilisateurs, dont la création du hashtag #mtlstyle et la mise en place de la Semaine mode de Montréal. « Le Cégep maintient une présence constante auprès des employeurs et des différents organismes pour assurer la mise à jour continuelle des programmes, ainsi que la pertinence et la cohérence avec les besoins en main-d’œuvre de l’industrie de la mode, » ajoute-t-il.

L’École de mode du Cégep Marie-Victorin travaille en collaboration avec Mmode, Vêtement Québec, Academos, Fusion Jeunesse, la Coalition pour la persévérance scolaire et avec plusieurs organismes qui nourrissent directement ses programmes d’enseignement et contribuent au rayonnement des étudiant.e.s et des diplômé.e.s

Une pénurie de main-d’œuvre

« Les nombreux partenaires qui reçoivent les étudiantes et les étudiants affirment qu’il y a un manque criant de main-d’œuvre, et ce, tant au niveau de la gestion que de la production, indique Nadine Meunier. Tous les ans, nous visitons l’entreprise Vêtements Peerless, qui nous accueille avec plaisir. Nous faisons le tour du plancher de production. Nos étudiantes et nos étudiants peuvent alors transférer dans la vraie vie ce qu’ils ont vu dans les cours. Lors de notre dernière visite, cet automne, les responsables répétaient qu’ils avaient beaucoup de difficultés à recruter de la main-d’œuvre. »

Nathalie Faille précise que, dans le commerce au détail, on constate également un grand manque de main-d’œuvre. « On le voit, par exemple, chez Simons, qui a commencé à faire de la publicité à grande échelle sur le rôle de leurs employés et leurs bonnes conditions de travail. On ne voyait pas ça auparavant dans leur façon de faire. Quand je place des étudiantes ou des étudiants en stage, les entreprises me disent qu’elles souhaitent engager un.e stagiaire et ajoutent qu’elles ont besoin de plus de personnel. Il y a un grand manque d’employés dans les boutiques : gestionnaires de commerce, conseillères à la vente, gérants, autant de postes non pourvus. Nous retrouvons de plus le même problème dans le secteur de la vente en gros, où il y a pénurie de personnel. Avec l’achat local, qui a connu une croissance incroyable, les boutiques indépendantes font également beaucoup d’achats de marques locales, à tel point que les agences de vente sont très occupées et manquent de personnel pour répondre à la demande. »

Les stages en entreprise

La présence de stages en entreprise favorise la proximité avec le milieu. Nadine Meunier explique qu’en production de la mode, il y a d’abord un stage d’observation dans une entreprise de fabrication locale. En fin de formation, les trois dernières semaines se déroulent en entreprise de fabrication locale ou d’importation, selon les objectifs de carrière des uns et des autres. « Souvent, ils sont embauchés, ce qui maintient le lien d’années en années avec ces entreprises. »

« En commercialisation de la mode, depuis trois ans, le stage a lieu en sixième session. Ce dernier favorise le placement des étudiant.e.s. L’an passé, 30 % d’entre eux ont eu des offres d’emploi à la suite de leur stage. Il y a toute une gamme de stages : dans la vente, les communications, les achats, etc., selon l’intérêt de l’étudiante ou l’étudiant. Nous disposons d’une belle banque de collaborateurs qui acceptent de recevoir nos étudiants tous les ans, » précise Nathalie Faille.

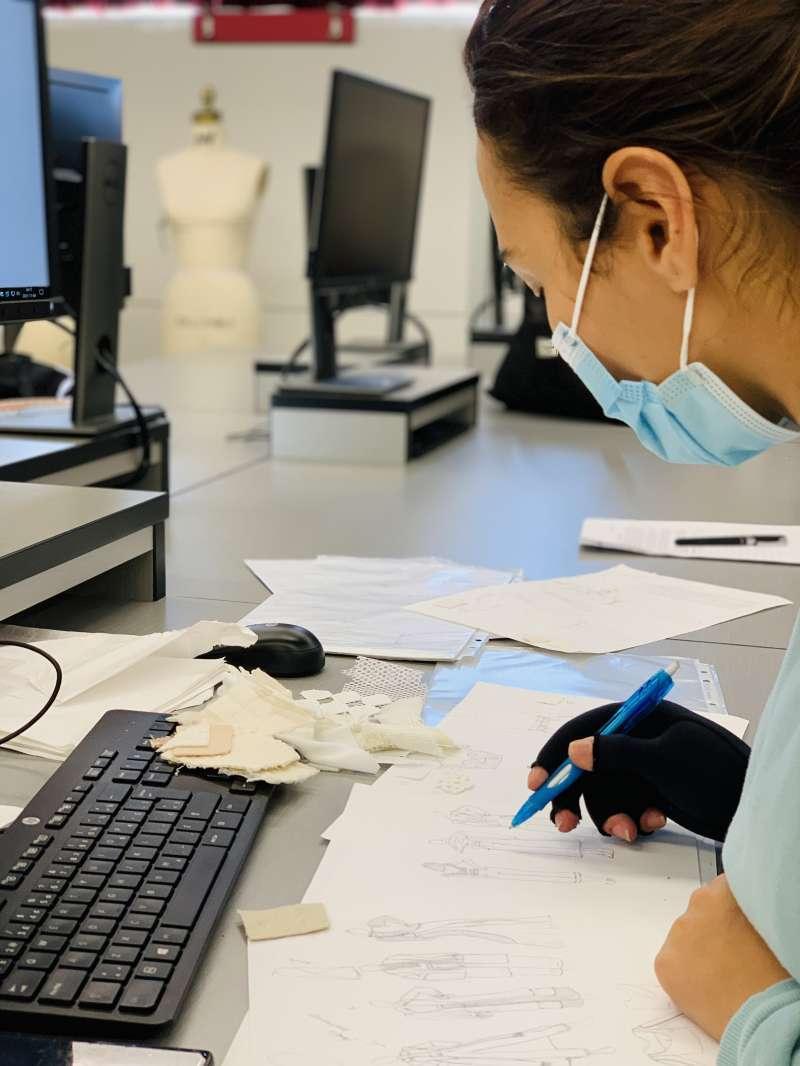

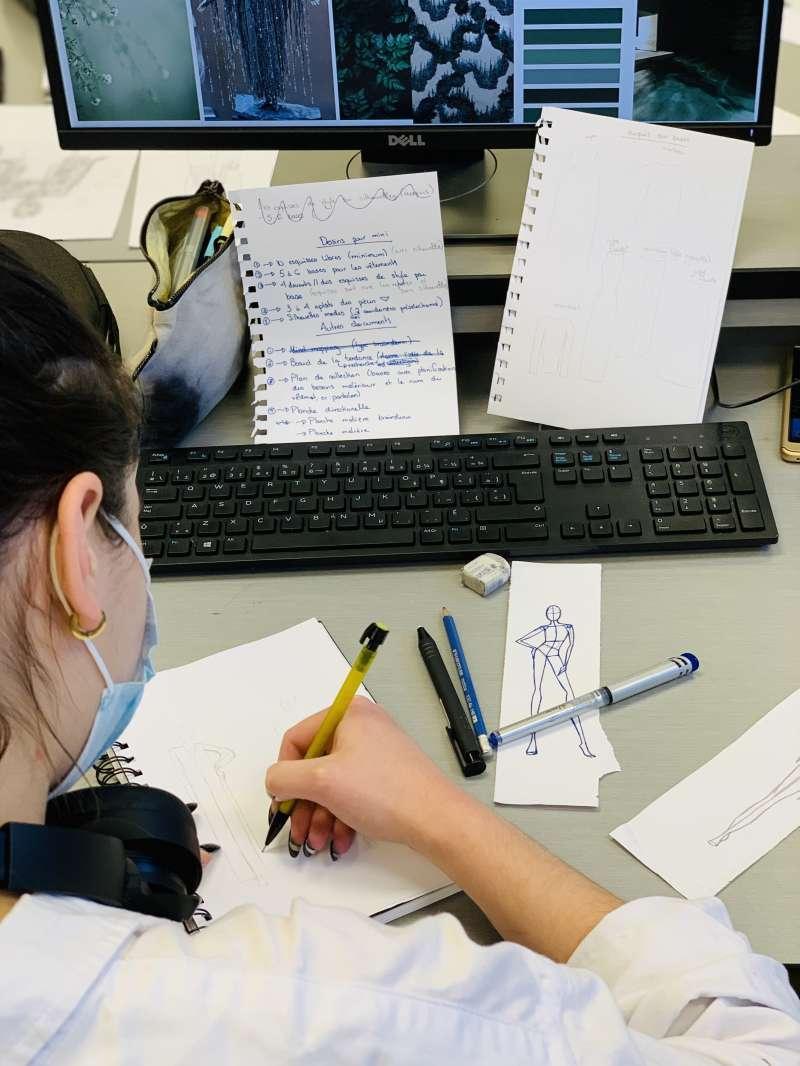

En Design de mode, le stage est en cinquième session, au début de la troisième année. « Nous voulons que les étudiantes et les étudiants fassent une bonne lecture de ce qui se passe en entreprise au début de leur troisième année, explique Manon Lavoie. Les étudiants qui vont dans les ateliers de fourrure recevront une formation pour laquelle ne nous sommes pas équipés au collège : un stage de 120 heures, soit 4 semaines en milieu diversifié de la grande entreprise, comme Aubainerie,Vêtements Peerless, ou encore chez des créateurs où l’on retrouve trois employés et où l’étudiant.e touchera à tout. »

Comment va la mode à Montréal ?

C'est une question importante pour Marco Roy :« Avec la pandémie, plusieurs manufacturiers ont mis de côté leur production de mode habituelle pour se lancer dans les ÉPI (équipements de protection individuelle), répond-il. Plusieurs entreprises ont réorienté leur production pour répondre à ce nouveau besoin. La demande est telle que certaines d'elles ont conservé une division dans ce secteur. Pour quelques produits nichés de qualité ou pour répondre à des besoins du marché afin de livrer de petites quantités dans un court délai, il y a une tendance à recourir à la production locale. C’est tout un défi, car nous avions délaissé ce type de production depuis de nombreuses années. De plus, comme les jeunes sont de plus en plus préoccupés par la cause environnementale et l’achat local, ils favoriseront l’achat de produits écoresponsables développés et réalisés au Québec. Dans l’ensemble, je considère que l’industrie va bien. Mais le défi de faire face aux grandes entreprises internationales et aux marges de profits réduites demeure. Ces entreprises sont très agressives et font la promotion du fastfashion, soit la surconsommation de produits pour répondre à des tendances éphémères. »

Une sous-culture se développe actuellement

« une culture se développe autour du vêtement bien fait qu’on adopte et qu’on porte longtemps, parce qu’on s’identifie aux valeurs responsables véhiculées par la marque, ajoute Nadine Meunier. De plus en plus d’entreprises se questionnent sur l’impact environnemental et social de la fabrication de vêtements. Certaines déclinent ce que ça leur coûte en main-d’œuvre et en tissus. Une sous-culture se développe où les consommateurs réclament plus de transparence à l’achat d’un vêtement et son impact environnemental. »

L’industrie s’adapte

Nathalie Faille souligne quant à elle l’effort d’adaptation aux besoins des entreprises du milieu : « Les entreprises qui vendaient des vêtements pour le bureau et le travail ont eu plus de difficultés avec l’avènement massif du télétravail. Avec la grande mode du “mou”, que nous avons porté pendant deux ans,ces entreprises ont eu la vie difficile. Mais d’autres entreprises ont pris le virage rapidement pour adapter leurs collections aux besoins du marché. Le commerce en ligne a pris dans bien des cas une dimension très importante. Les ventes dans les boutiques ont certes diminué, mais les ventes en ligne ont explosé pour plusieurs marchands. Ceux qui ont su s’adapter rapidement s’en sont assez bien tirés d’affaire. »

D’autres collaborations et événements

En terminant l’entretien, Marco Roy tient à souligner la collaboration du Cégep avec l’Aubainerie, qui propose depuis 2008 le concours Mode Académie aux étudiantes et étudiants de troisième année en Design de mode. L’objectif : dessiner une collection pour une des marques privées de la chaîne Aubainerie. À la suite d’une sélection, par un jury composé de membres de l’entreprise, trois prix sont remis lors du Gala Mode :un premier prix de 3000 $ avec un stage rémunéré de 4 semaines ; un deuxième prix de 2000 $ ; un troisième prix de 1000 $. « C’est une collaboration très intéressante qui permet aux étudiant.e.s de vivre un projet tangible à travers la création d’une collection pour une bannière réelle. Nous avons aussi établi une collaboration avec la firme Saga, qui se concentre sur l’accompagnement des entreprises dans une production et une utilisation écoresponsables de la fourrure. Nous collaborons avec eux pour assurer une bonne pratique de l’utilisation des fourrures dans le cadre de l’option fourrure du programme de Design de mode.

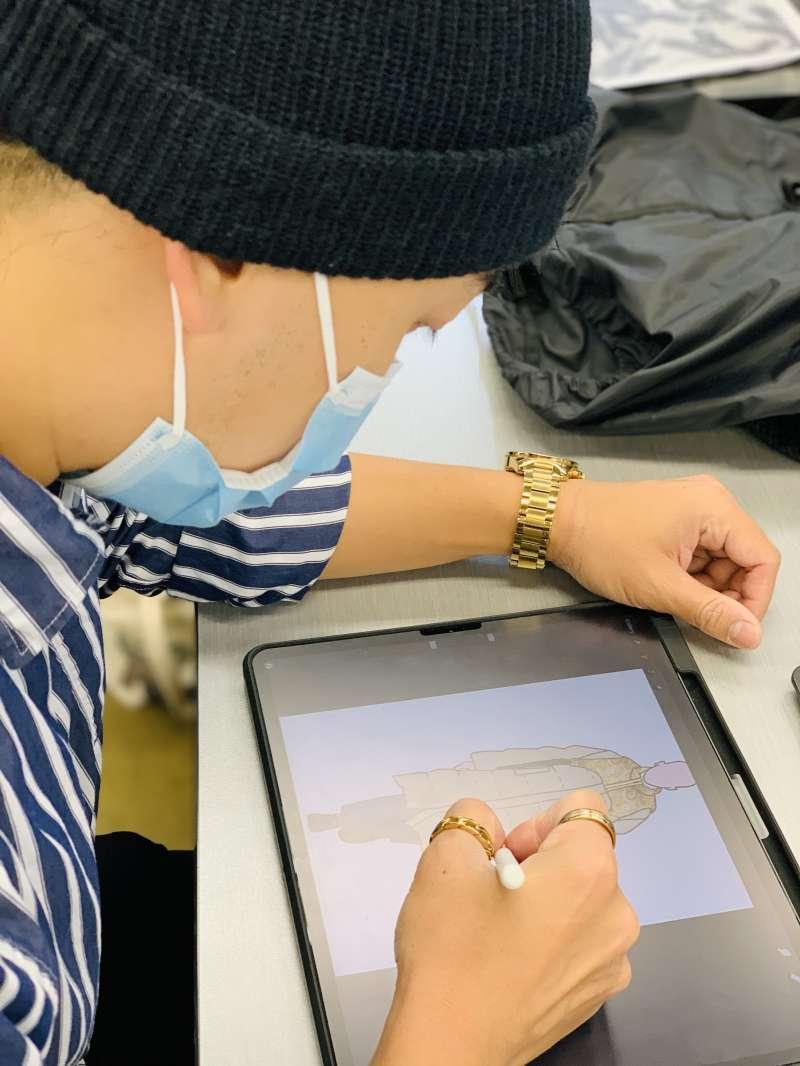

(...) Nous avons également développé un partenariat avec Lectra, qui offre aux départements de Design de mode et de Gestion de la production du vêtement des solutions numériques pour le dessin, la gradation et le placement des patrons. En ce qui concerne l’événement de fin de programme, nous présentons la créativité des finissant.e.s et leur savoir-faire lors du Gala mode de la Fondation Collège Marie-Victorin et du défilé COLLECTION, qui présentent les créations des finissant.e.s en Design de mode aux gens de l’industrie,aux parents et aux amis. Nous espérons d’ailleurs vous rencontrer à notre prochain Gala Mode qui sera présenté le 11 mai 2022 à la Salle Désilets du Cégep, » énumère-t-il en guise de conclusion.

Découvrez en ligne les réalisations des diplômé.e.s en Design de mode :

Clips vidéo mode :

• Regalia

• Liberté

• Circulaire

Conférences :

• La mode locale écoresponsable

• L’accélérateur Mmode